Résistible ascension des gardiens de la révolution iranienne : L’empire économique des pasdarans

Source : Le Monde diplomatique, février 2010

Alors que l’Iran célèbre ce mois-ci le trente et unième anniversaire de sa révolution, le mouvement d’opposition qui s’affirme depuis juin 2009 met en relief les bouleversements sociaux opérés dans le pays. Confronté à ces transformations et à la crise actuelle, le régime hésite entre le compromis et la répression. L’évolution des pasdarans reflète les aléas de la révolution islamique elle-même.

Par Behrouz Arefi et Behrouz Farahany, Éditorialiste de journaux iraniens sur la Toile

Peu après l’avènement de la République islamique d’Iran, en 1979, la désorganisation de l’armée héritée du régime monarchiste et la crainte d’un coup d’Etat incitèrent l’ayatollah Ruhollah Khomeiny à créer une autre force militaire. Fondée le 22 avril 1979, cette dernière fut appelée « armée des déshérités », puis légalisée par l’article 150 de la Constitution sous le nom de Sepah-e Pasdaran-e Enghelab-e Islami (« corps des gardiens de la révolution islamique »). Sa mission : « Sauvegarder la révolution islamique, la sécurité et l’ordre public. »

L’aggravation de la crise interne au régime en 1980-1981, l’élimination de M. Abolhassan Bani Sadr, son premier président, et le déclenchement par les Moudjahidines du peuple (1) d’une révolte armée conduiront les pasdarans à mener la répression pour asseoir le pouvoir de Khomeiny. Quand l’Irak déclare la guerre à l’Iran, en septembre 1980, ils s’affirment comme la seule force organisée en mesure de défendre le régime, tant à l’intérieur que sur le front. Les pasdarans interviennent dans l’élaboration des plans de guerre comme dans le contrôle des importations de denrées servant au système de rationnement. Ils assurent la protection des responsables de l’Etat et participent aux comités révolutionnaires se réclamant de l’imam.

Le démantèlement de l’opposition radicale et les premières victoires sur le front irakien entraînent la fin de la période « révolutionnaire » iranienne : dans une déclaration en huit points datée du 6 décembre 1982, Khomeiny reconnaît la légitimité de la propriété et du secteur privés, et demande aux pasdarans de se concentrer sur l’effort de guerre.

En 1989, après la mort du fondateur de la République islamique, les pasdarans favorisent les élections de M. Ali Khamenei au poste de Guide suprême (2) et de M. Hachémi Rafsandjani à la présidence. Et si, dans les années 1990, leur organisation perd en influence politique, elle raffermit son emprise économique sur le pays. L’article 147 de la Constitution stipule en effet : « Le gouvernement doit utiliser, en période de paix, le personnel et les moyens techniques de l’armée dans le cadre des activités d’assistance, d’éducation, de production, et du djihad de la construction, en parfait accord avec les mesures de la justice islamique, sans que cela porte atteinte à sa capacité de combat. » Créé en 1990, le Khatam Al-Anbia (quartier général de la construction), connu aussi comme « complexe Ghorb », coordonne les activités des multiples sociétés chapeautées par les pasdarans.

La montée en puissance des proches de M. Rafsandjani, qui amassent des fortunes, alerte M. Khamenei et les milieux conservateurs. Quand, en mars 1996, les « réformateurs » de M. Rafsandjani effectuent une percée au premier tour des élections pour la cinquième Assemblée islamique, le Guide appelle les pasdarans à la rescousse. M. Khamenei ne possède ni le charisme, ni l’aura politique, ni même l’autorité religieuse d’un Khomeiny, et il a besoin de soutiens. Dans un discours remarqué, le 6 avril 1996, le général Yahya Rahim Safavi, commandant en chef, annonce : « Nous devons entrer en scène pour ce second tour, et, avec notre vote, ne pas permettre qu’un seul libéral susceptible de créer des complications pour le peuple et le pays arrive à l’Assemblée (3). »

Cette intervention renverse les rapports de forces au sein du régime et arrête la progression des « réformateurs ». L’élection surprise de M. Mohammad Khatami à la présidence, en 1997, aux dépens du candidat des conservateurs, n’en montre pas moins l’instabilité de l’équilibre.

Durant les deux mandats de M. Khatami (1997-2005), les pasdarans s’engagent contre ses réformes. Dans le même temps, ils contrôlent le tiers des importations iraniennes, à partir d’une soixantaine de quais construits sur les rives du Golfe et d’une dizaine d’aéroports — dont celui de Payam, proche de Téhéran et appartenant officiellement au ministère des postes et télécommunications —, ainsi que de « vingt-cinq quais [de dédouanement] sur l’aéroport international de Mehrabad », selon une déclaration faite en 2007 (4) par M. Mohammad Ali Mochafegh, l’un des conseillers de M. Mehdi Karoubi, ancien président du Parlement.

Comme nombre de ministres et de secrétaires d’Etat appartiennent au commandement des pasdarans, Khatam Al-Anbia obtient par exemple, sous le mandat de M. Mahmoud Ahmadinejad à la mairie de Téhéran (2003-2005), la réalisation de travaux publics d’envergure, dont l’autoroute et le métro, pour un montant de 2,2 milliards de dollars. En 2005, le poids des pasdarans se trouve encore renforcé lorsque les partisans de M. Khatami, divisés, sont défaits, et que M. Ahmadinejad remporte la présidentielle contre M. Rafsandjani — ce dernier symbolisant aux yeux de beaucoup l’affairisme.

Une machine de guerre inutile ?

Selon le blog de M. Mir Hossein Moussavi, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, Ghorb contrôle à présent plus de huit cents sociétés, actives dans de multiples domaines : armée (avec la fabrication de fusées et de missiles) ; construction et développement (projets de routes, barrages, mines, infrastructures d’irrigation, etc.) ; pétrole et gaz (le groupement s’est vu attribuer, en juin 2009, la construction d’un oléoduc de six cents kilomètres vers l’Inde, pour 2,2 milliards de dollars) ; communications (à l’été 2009, le consortium Tosseh Etemad Mobin, lié aux pasdarans, a pris le contrôle de plus de 50 % de la compagnie étatique de télécommunication Sherkat Mokhaberat Iran, sans aucun appel d’offres — coût de la transaction : 8 milliards de dollars) ; finances (la transformation en banques des deux caisses de crédit de bienfaisance des pasdarans et des bassidji — « volontaires », miliciens — est en bonne voie).

Dernier projet présenté par les pasdarans en novembre 2009 : la construction du chemin de fer de Chah Bahar, dans le sud-est du pays, pour 2,5 milliards de dollars. « Nous ne sommes pas une machine de guerre inutile (...) en période de paix (5) », commente sobrement le général Mohammad Ali Djafari. Mais il se sent obligé de répondre, dans la presse et au Parlement, aux critiques comparant ses activités à celles de la Mafia : « Les mafias militaires que l’on voit dans beaucoup de pays, notamment chez certains de nos voisins, et Sepah [les pasdarans] n’ont absolument rien de comparable. »

Depuis les manifestations provoquées par l’élection frauduleuse de juin 2009 (6), les gardiens de la révolution jouent un rôle central dans la répression et le soutien à M. Khamenei. Leurs cent vingt-cinq mille membres sont répartis dans divers corps d’armée et contrôlent également les troupes de bassidji.

En octobre, le général Abdollah Araghi, commandant du corps Rasoul-ol-lah des pasdarans, a affirmé que son organisation avait assumé la responsabilité de la sécurité durant les mois qui ont suivi le scrutin (7). Quelques semaines plus tard, M. Yadollah Djavani, directeur du bureau politique des pasdarans, réclamait l’arrestation et la condamnation des chefs de l’opposition réformatrice, dont MM. Karoubi et Moussavi (8). Les pasdarans ont officiellement appelé la population, le 29 décembre, à manifester pour soutenir le Guide, en accusant ses opposants d’être des agents de l’étranger (9). Sur leur site Internet (Gerdab.ir), des photographies prises lors des manifestations sont accompagnées d’appels au « peuple musulman » à dénoncer les participants.

Néanmoins, l’opacité qui entoure l’élargissement de leurs activités aux champs économique et politique déplaît à divers courants pourtant favorables à la République islamique — le bazar de Téhéran, certains secteurs du privé ou des fractions politiques modérées. Et les pasdarans eux-mêmes ne sont pas exempts de divisions, une partie de leur base étant issue des milieux défavorisés et n’approuvant pas non plus cette orientation affairiste et coercitive. Ces divergences soulignent la difficulté du choix auquel fait face la République islamique, entre la recherche d’un compromis et la tentation de la répression.

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Fondée en 1965, cette organisation s’est engagée dans la lutte contre le chah. Elle a participé à son renversement en 1979, avant de rompre avec l’ayatollah Khomeiny en 1981 et de s’engager dans l’opposition armée. Férocement réprimés, nombre de ses cadres se réfugient à l’étranger. En 1986, elle installera une base militaire en Irak (durant la guerre irano-irakienne) et fera alliance avec le régime de Saddam Hussein.

(2) Désigné par l’Assemblée des experts, le Guide suprême est le plus haut responsable politique et religieux, la figure la plus importante de la République islamique d’Iran.

(3) Kayhan, Téhéran, 17 avril 1996.

(4) www.aei.org/outlook/27433

(5) www.sepahnews.com

(6) Lire Ahmad Salamatian, « Dans le chaudron du pouvoir iranien », Le Monde diplomatique, juillet 2009.

(7) BBC en farsi, 4 octobre 2009.

(8) Sobh Sadegh, Téhéran, 21 novembre 2009.

(9) www.khabaronline.ir

Source ; http://www.monde-diplomatique.fr/2010/02/AREFI/18792 - février 2010

samedi, mai 15, 2010

mardi, avril 20, 2010

L'Iran en faillite ?

Appauvri par les sanctions américaines, en février dernier, les autorités iraniennes avaient annoncé l’émission d’1 milliard d’euros d’obligations par l’une de ses grandes banques nationales. Après une première tranche de 250 millions d’euros émise le 6 mars dernier, une seconde tranche du même montant a été en vente.

Depuis la révolution islamique, l’économie iranienne a privilégié le commerce comme le voulaient les Bazaris, à l'origine de la révolution. L'Intelligencia iranien s'est également lancé dans l’import-export en profitant de leurs relations politiques pour s’octroyer des monopoles sur divers produits. Cette recherche de monopole commercial a été très nuisible à la production nationale qui est la source de revenus et de devises. Alors que l’Iran du Chah s’était bâti presque entièrement sans les pétrodollars du boom pétrolier, en mettant en place une politique d'industrialisation très forte, le nouveau régime s’est reposé presque entièrement sur les revenus pétroliers. Pour dégager des gains plus rapides, le nouveau régime a mis de côté l’extraction et la vente de baril au profit de la vente de droits d’exploitation aux compagnies étrangères. Le calcul était que le pétrole ne manquait pas, on pouvait indéfiniment vendre de nouvelles concessions aux étrangers pour assurer les dépenses de l’Etat.

Depuis qu’en 2006, Washington a renforcé ses restrictions à propos des investissements étrangers dans le domaine pétrolier iranien, cette stratégie a montré ses limites.

En l’absence des capitaux étrangers, Téhéran n’a pas pu prendre le relais car en confiant la production à des compagnies étrangères, il avait détruit le savoir faire iranien dans le domaine pétrolier. Sa première réaction pour prévenir la banqueroute a été d’adopter une loi autorisant la vente des industries-mères datant d’avant la révolution aux investisseurs étrangers. Mais en raison de l’instabilité de la situation politique, les étrangers n’ont pas sauté sur ces occasions en or.

Quand Washington a resserré l’étau en 2007 en adoptant des sanctions bancaires empêchant les transactions, le régime s’est éloigné des investisseurs étrangers et s’est mis à ponctionner les devises déposées sur les comptes bancaires des commerçants du Bazar.

La somme prélevée serait d’au moins 38 milliards de dollars, c’est-à-dire deux fois supérieure aux capitaux propres des banques semi-privatisées qui représentent moins de 20 milliards de dollars. La dette publique iranienne à l'égard des banques serait située entre 30 et 60 milliards de dollars (prélevé fin 2007).

Depuis janvier 2010, le gouvernement iranien a strictement interdit en Iran de retirer plus de 15 millions de tomans de liquidités (soit l'équivalernt de 14.000 euros) de son compte bancaire par jour ! Tout virement doit désormais transiter par un logiciel bancaire commun mis en place par la Banque Centrale. Le contrevenant sera accusé de blanchiment d’argent et en conséquence non seulement il se verra confisquer ses avoirs, mais il sera aussi contraint de payer une amende équivalente à 1/4 des revenus illicites (amende prélevée par la vente forcée de ses biens). Il sera également placé sous mandat d’arrêt international.

Le gouvernement a alors annoncé en février un grand emprunt d’un milliard d’euros sous forme d’obligations en euros destinées à des investisseurs étrangers. Le 6 mars, une première tranche de 250 millions d’euros d’obligations à trois ans a été émise avec un rendement de 8%. Ce taux est énorme car le rendement usuel des obligations à 3 ans est inférieur à 2%. Mais ce n’est pas seulement énorme, c’est aussi très grave.

On peut mesurer la gravité de la situation iranienne au travers du cas de la Grèce dont un des indices de sa faillite est le rendement très élevé de ses obligations à 10 ans : 7,5% au lieu de 3%. L’emprunt des mollahs à 8% au lieu de 2% indique une plus forte probabilité de défaillance de l’Etat iranien.

Source : Iran-resist.org

Depuis la révolution islamique, l’économie iranienne a privilégié le commerce comme le voulaient les Bazaris, à l'origine de la révolution. L'Intelligencia iranien s'est également lancé dans l’import-export en profitant de leurs relations politiques pour s’octroyer des monopoles sur divers produits. Cette recherche de monopole commercial a été très nuisible à la production nationale qui est la source de revenus et de devises. Alors que l’Iran du Chah s’était bâti presque entièrement sans les pétrodollars du boom pétrolier, en mettant en place une politique d'industrialisation très forte, le nouveau régime s’est reposé presque entièrement sur les revenus pétroliers. Pour dégager des gains plus rapides, le nouveau régime a mis de côté l’extraction et la vente de baril au profit de la vente de droits d’exploitation aux compagnies étrangères. Le calcul était que le pétrole ne manquait pas, on pouvait indéfiniment vendre de nouvelles concessions aux étrangers pour assurer les dépenses de l’Etat.

Depuis qu’en 2006, Washington a renforcé ses restrictions à propos des investissements étrangers dans le domaine pétrolier iranien, cette stratégie a montré ses limites.

En l’absence des capitaux étrangers, Téhéran n’a pas pu prendre le relais car en confiant la production à des compagnies étrangères, il avait détruit le savoir faire iranien dans le domaine pétrolier. Sa première réaction pour prévenir la banqueroute a été d’adopter une loi autorisant la vente des industries-mères datant d’avant la révolution aux investisseurs étrangers. Mais en raison de l’instabilité de la situation politique, les étrangers n’ont pas sauté sur ces occasions en or.

Quand Washington a resserré l’étau en 2007 en adoptant des sanctions bancaires empêchant les transactions, le régime s’est éloigné des investisseurs étrangers et s’est mis à ponctionner les devises déposées sur les comptes bancaires des commerçants du Bazar.

La somme prélevée serait d’au moins 38 milliards de dollars, c’est-à-dire deux fois supérieure aux capitaux propres des banques semi-privatisées qui représentent moins de 20 milliards de dollars. La dette publique iranienne à l'égard des banques serait située entre 30 et 60 milliards de dollars (prélevé fin 2007).

Depuis janvier 2010, le gouvernement iranien a strictement interdit en Iran de retirer plus de 15 millions de tomans de liquidités (soit l'équivalernt de 14.000 euros) de son compte bancaire par jour ! Tout virement doit désormais transiter par un logiciel bancaire commun mis en place par la Banque Centrale. Le contrevenant sera accusé de blanchiment d’argent et en conséquence non seulement il se verra confisquer ses avoirs, mais il sera aussi contraint de payer une amende équivalente à 1/4 des revenus illicites (amende prélevée par la vente forcée de ses biens). Il sera également placé sous mandat d’arrêt international.

Le gouvernement a alors annoncé en février un grand emprunt d’un milliard d’euros sous forme d’obligations en euros destinées à des investisseurs étrangers. Le 6 mars, une première tranche de 250 millions d’euros d’obligations à trois ans a été émise avec un rendement de 8%. Ce taux est énorme car le rendement usuel des obligations à 3 ans est inférieur à 2%. Mais ce n’est pas seulement énorme, c’est aussi très grave.

On peut mesurer la gravité de la situation iranienne au travers du cas de la Grèce dont un des indices de sa faillite est le rendement très élevé de ses obligations à 10 ans : 7,5% au lieu de 3%. L’emprunt des mollahs à 8% au lieu de 2% indique une plus forte probabilité de défaillance de l’Etat iranien.

Source : Iran-resist.org

dimanche, avril 18, 2010

16e conférence internationale du Gaz naturel liquéfié organisé en Algérie

Créé en 2001 à Téhéran (Iran), le FPEG dont le siège a été installé à Doha (Qatar), compte 11 pays membres. Il s'agit de l'Algérie, la Bolivie, l'Egypte, la Guinée Equatoriale, l'Iran, la Libye, le Nigeria, le Qatar, la Russie, Trinidad et Tobago et Venezuela auxquels se joignent deux pays observateurs, à savoir la Norvège et le Kazakhstan.

La ville d’Oran devrait accueillir, au sein de son nouveau centre de conventions, les quatre mille délégués invités à la 16e conférence internationale du Gaz naturel liquéfié.

En effet, toutes les conditions humaines et matérielles ont été déployées afin d’assurer le succès de cette rencontre d’envergure internationale, même si le spectre du nuage islandais sur le continent européen a laissé planer le doute sur la défection de nombreux participants. Des participants qui, pour la plupart, se sont déplacés des quatre coins de la planète, puisque ce sont 62 pays d'Asie, d'Amérique, d'Europe, d'Australie et d'Afrique qui prennent part à cette rencontre. Des pays tels que les Etats-Unis, l'Espagne, l'Italie, la France, le Japon, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Norvège, l'Australie, la Chine, la Russie, la Malaisie, la Thaïlande, la Corée du Sud, le Qatar, les Emirats Arabes Unis, l'Egypte, Oman et l'Angola.

Cette conférence dont les travaux vont être ouverts par le ministre de l'Energie et des Mines, M. Chakib Khelil, va constituer un important événement regroupant les différents intervenants, experts et chercheurs nationaux et internationaux dans l'industrie du gaz pour échanger les expériences et les nouvelles données technologiques que connaît cette industrie.

15 ministres de l’Energie attendus

L’ordre du jour de la conférence porte, entre autres, sur les marchés et projets GNL, les développements commerciaux et techniques de cette industrie, la gestion des contraintes en matière de ressources et les problèmes que rencontrent les établissements GNL (opérations, entretien, vieillissement et formation) ainsi que les marchés de l’énergie compétitifs, tout ceci en attendant bien sûr, l’ouverture en parallèle, des travaux du 10e Forum des pays exportateurs de gaz (FPEG), dont la présidence est assurée par l’Algérie depuis le début de cette année 2010. Plusieurs ministres, dont 11 représentant les pays membres du forum, sont attendus également à cette rencontre prévue pour demain. Les participants, algériens et étrangers, auront à débattre, en plénière et en ateliers, des thèmes relatifs notamment à l'évolution du marché GNL dans le contexte de crise économique, les développements technologiques et les ressources non conventionnelles, les projets de GNL, les développements commerciaux et techniques, l'évolution des coûts d'investissements dans les projets de GNL ainsi que les questions liées à la sécurité et l'environnement. Les intervenants comptent également aborder les tendances en matière d'innovations techniques et commerciales, l'orientation du marché mondial du GNL, les tendances et les défis en matière d'économie d'échelle ainsi que les questions de sécurité, de gestion des actifs et de fiabilité associés aux installations vieillissantes. Plusieurs dirigeants de l'industrie mondiale GNL devraient intervenir pour débattre des thèmes et sujets prévus dans le programme de la conférence. Il s'agit, notamment, du ministre nigérian des Ressources pétrolières, Rilwanu Lukman, du vice-président du comité de gestion du groupe gazier russe, Alexander Medvedev, et du P-DG de la compagnie gazière qatarie, RasGas Company Limited, M. Hamad Rashid Al Mohannadi. D'autres responsables devraient également s'exprimer au cours de ce forum, dont des représentants d'institutions régionales et internationales ainsi que des managers de groupes gaziers internationaux. Dans un message adressé aux participants, le P-DG par intérim de Sonatrach, Abdelhafid Feghouli, a souligné que cette manifestation permettra à l'Algérie de partager avec la communauté mondiale son expérience en matière d'industrie gazière et ses expertises multiples dans le renforcement continu des capacités de liquéfaction du gaz naturel, la maîtrise des technologies et des opérations et les innovations générées dans la formation permanente pour l'acquisition des nouveaux savoirs et savoir-faire. Il faut dire que le marché spot du GNL enregistre, depuis 2009, une baisse importante des prix en raison de la hausse inattendue de la production gazière aux Etats-Unis, grand consommateur de cette énergie, favorisée par de nouvelles techniques d'extraction.

Le ministre a rappelé que ce forum, dont les pays membres assurent quelque 42% de la production totale mondiale du gaz et disposent de 73% des réserves mondiales de cette énergie, sera également une occasion pour dégager des recommandations « utiles » pour le marché international du gaz, notamment en ce qui concerne l'échange d'informations, de points de vue et d'expériences relatifs à tous les aspects de l'industrie gazière.

La 10e session du FPEG abordera, en outre, la possibilité de coopération avec les différents forums internationaux de l'énergie en vue de promouvoir l'industrie gazière et de renforcer son marché international, a-t-il encore indiqué.

M. Khelil a assuré, à ce titre, que la coopération avec des organismes comme l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et l'Agence internationale de l'énergie sera "fructueuse" pour le Forum et lui permettra d'atteindre ses nombreux objectifs. Pour rappel, ce forum se veut être une plate-forme d'études, d'échanges d'informations et d'expériences sur tous les segments de l'industrie gazière.

Créé en 2001 à Téhéran (Iran), le FPEG dont le siège a été installé à Doha (Qatar), compte 11 pays membres. Il s'agit de l'Algérie, la Bolivie, l'Egypte, la Guinée Equatoriale, l'Iran, la Libye, le Nigeria, le Qatar, la Russie, Trinidad et Tobago et Venezuela auxquels se joignent deux pays observateurs, à savoir la Norvège et le Kazakhstan.

Allant dans le sens de cette perspective, une étude initiée par l'Algérie et qualifiée de très importante par les pays membres, a été entreprise pour évaluer le bilan offre/demande de gaz naturel à moyen terme sur les principaux marchés de consommation. Les ministres vont donc débattre de ses conclusions dès demain, ce qui débouchera peut-être sur un plan d'action visant à élaborer une stratégie pour développer une véritable coordination entre pays membres, et ce afin d'anticiper les réactions des marchés gaziers.

Amel Zemouri

Chine-Iran : Des échanges économiques en progression géométrique

Représentant l’accroissement continu de son poids commercial dans le monde, l‘économie chinoise est devenue en 2009 le premier partenaire commercial de l’Iran, soufflant la première place à l’Allemagne.

Source : Euronews, 1er avril 2010

Ce renforcement des liens commerciaux avec la Chine, l’Iran le doit essentiellement à son énergie : pétrole et gaz, dont l‘économie chinoise – reine mondiale de la croissance – est de plus en plus friande.

Entre 1995 et 2006, la progression des échanges commerciaux entre la Chine et l’Iran a été géométrique : passant de 300 millions d’euros en 1995 à 11 milliards d’euros onze ans plus tard. En 2009 ce chiffre est monté à 16 milliards d’euros.

La majeure partie des exportations chinoises vers l’Iran est constituée d’armes conventionnelles. Dans l’autre sens : le pétrole et le gaz.

Pourtant, malgré l’appétit de l‘économie chinoise en énergie, les importations de brut iranien en Chine ont diminué de 40% sur un an au cours des deux premiers mois de l’année 2010. L’Iran : troisième fournisseur de pétrole de la Chine l’an dernier est ainsi passé début 2010 au quatrième rang derrière la Russie.

L'Iran, "partenaire privilégié" du Sénégal

Sénégal : la tentation iranienne

LE MONDE | 15.04.10

Dakar, envoyé spécial

Le tapis chamarré se remarquerait à peine dans l'élégante salle de musique du palais présidentiel de Dakar, s'il n'était orné d'une inscription brodée bien visible sur l'un de ses côtés. Rédigée en français, elle n'échappe à aucun des invités du chef de l'Etat sénégalais :" offert par la République islamique d'Iran".

Sollicitude affichée envers des pays pauvres, contre soutien diplomatique à l'Iran : pour lutter contre son isolement, Téhéran a conclu cette alliance "stratégique" avec une dizaine de pays africains, de la Mauritanie au Zimbabwe en passant par le Congo-Kinshasa et le Soudan. Durant la seule année 2009, le continent a été gratifié d'une vingtaine de visites d'officiels iraniens.

Le Sénégal, qualifié de "partenaire privilégié" par Téhéran, est la tête de pont francophone de ce réseau africain tissé par l'Iran. Il est vrai que son président, Abdoulaye Wade, ne ménage pas ses efforts : il a effectué chaque année au moins une visite officielle à Téhéran depuis 2002. Le président iranien lui a rendu la politesse trois fois depuis quatre ans.

Pétrole, équipements, infrastructures : les Iraniens promettent beaucoup à un pays qui, dépourvu de sources d'énergie, a besoin de tout. En retour, le président sénégalais ne manque jamais une occasion pour "affirmer [son] soutien" à l'Iran et le créditer de sa bonne foi en matière de nucléaire.

Avec son aplomb légendaire, M. Wade a lancé le 26 novembre 2009 à Dakar devant son homologue M. Ahmadinejad : "Si quelqu'un me demandait si j'ai caché une bombe atomique dans mes caves, je n'aurais pas à le prouver. C'est celui qui accuse qui doit prouver. Dans le cas de l'Iran, on n'a rien prouvé jusqu'à présent." Et de renchérir : "Tant que l'Iran défendra sa liberté et son indépendance en disant qu'il n'enrichit pas d'uranium à des fins militaires, le Sénégal restera à son côté."

Le 13 mai, lors du vote sur la candidature de l'Iran au Conseil consultatif des droits de l'homme (CCDH) de l'ONU, le Sénégal devrait figurer parmi ses avocats. La chaleureuse déclaration saluant une " nouvelle avancée dans les efforts déployés par l'Iran en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'homme " faite en février par le délégué sénégalais lors de l'"examen périodique universel" de l'Iran devant le CCDH ne laisse guère de doutes.

Pareille complaisance affichée au nom de la solidarité des musulmans ne heurte personne au Sénégal, au contraire. "Le soutien au droit de l'Iran au nucléaire est une cause populaire", assure un haut responsable de l'exécutif. L'islam sénégalais, confrérique et tolérant est à mille lieues du chiisme. Mais le président du Sénégal, dont le fils Karim a organisé le sommet de l'Organisation de la conférence islamique en 2008 à Dakar, a rompu avec la tradition de neutralité en s'affichant comme musulman. Même Abdou Latif Coulibaly, journaliste, grand pourfendeur du régime Wade, applaudit le président sur ce point. "Quand Wade accueille Ahmadinejad, il soulève l'enthousiasme des Sénégalais, car il a le courage de recevoir celui qui ose s'opposer à l'Occident." Pour Dakar, très dépendant de l'aide occidentale, soutenir Téhéran, c'est faire acte de souveraineté.

"Le Sénégal est libre de choisir ses amis", insiste Bamba Ndiaye, porte-parole du président Wade, qui justifie l'ouverture du pays à des partenaires comme la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Iran, par la volonté de "conquérir une indépendance encore inachevée". En choisissant l'Iran, "nous avons d'abord tenu compte de notre intérêt, analyse Madické Niang, ministre des affaires étrangères. Mais nous souhaitons aussi jouer un rôle de modérateur entre nos amis iraniens et la communauté internationale".

Illustration de ce nouveau partenariat économique, Téhéran promet de participer à la construction d'une "grande structure de stockage" d'hydrocarbures destinée à réaliser le rêve du régime de transformer Dakar en "hub pétrolier" pour l'Afrique de l'Ouest, ajoute M. Niang. Le chef de la diplomatie sénégalaise assure aussi qu'un accord d'approvisionnement pétrolier "avec une petite décote favorable " est en cours de négociation avec Téhéran.

L'ennui est que ces projets sont évoqués depuis 2006 et n'ont, jusqu'ici, connu aucune concrétisation. Pour l'heure, le principal hommage de l'Iran au Sénégal est une usine de montage automobile, inaugurée en 2008 par le constructeur iranien Khodro à Thiès, à 70 km de Dakar. Les voitures de marque Samand, dérivées de la 405 Peugeot, sont destinées à renouveler le parc des taxis dakarois à bout de souffle. Mais la gourmandise en carburant de ces berlines iraniennes plombe le chiffre d'affaires des chauffeurs qui se sont endettés pour les acquérir et manifestent aujourd'hui leur colère.

Ces déconvenues automobiles en annoncent-elles d'autres ? Les connexions iraniennes du Sénégal commencent à agacer Washington, l'un de ses principaux bailleurs de fonds. Dakar, il est vrai, ne craint pas de pratiquer le grand écart entre ses "amis".

A Washington, le 16 septembre 2009, après des années de négociation, a été signé en grande pompe l'accord permettant au Sénégal de bénéficier d'une aide de 540 millions de dollars (soit 395,5 millions d'euros) du "Millenium challenge account", un fonds d'aide aux pays pauvres mais vertueux créé par George Bush.

"Pour un demi-milliard de dollars, nous ne gagnons aucun soutien. A la place, nous obtenons un appui obséquieux à la position de l'Iran", grince Peter Pham, spécialiste américain des politiques africaines. Deux mois après cet adoubement par Hillary Clinton elle-même, le président Wade accueillait Mahmoud Ahmadinejad à Dakar en soutenant le droit de l'Iran au nucléaire.

Philippe Bernard

Les problèmes du programme Logan de Renault en Iran

L'Iran, point noir du programme Logan

Source : Les Echos du 15 avril 2010

En Iran, les prix de vente corsetés par le gouvernement compliquent la carrière industrielle de la Logan. En Inde, Renault s'apprête à couper les ponts avec son partenaire Mahindra, qui va reprendre à son compte la fabrication d'une Logan sensiblement raccourcie. 15/04/10 ]

Moins de 50.000 voitures par an

Le gouvernement iranien, qui contrôle les deux assembleurs locaux avec lesquels Renault a signé, impose un strict plafond du prix de vente de la voiture, par souci de ne pas laisser filer l'inflation. Renault trouverait logique de remonter les tarifs, pour suivre l'évolution des salaires locaux et des coûts inhérents au montage des voitures à partir de pièces détachées importées. Mais le groupe français n'est pas maître de la situation à Téhéran.

Du coup, le système tourne à moins de 50.000 voitures par an (les ventes affichées par la marque étaient de 37.000 voitures l'année dernière), bien loin des 200.000 unités prévues. Et Renault privilégie les versions haut de gamme, pour sauver ses marges… Un comble pour cette voiture au départ synonyme du low cost et de l'accession à l'automobile dans les pays émergents.

Le poids grandissant de la gamme « économique »

Pour Renault, qui va ajouter avec le Duster un sixième modèle à sa gamme low cost, cette famille de produits à prix serrés représente déjà près d'un quart de ses ventes mondiales. Sur un total de 2,3 millions de véhicules livrés l'an dernier, 535.000 unités correspondaient à la Logan ou à ses quatre dérivés. Les mêmes modèles sont badgés Dacia ou Renault selon les pays, le premier logo représentant 60 % des ventes et le second 40 %. Au total, depuis son lancement, fin 2004 en Roumanie, la gamme a dépassé le cap des 2 millions de véhicules livrés.

La rentabilité du programme n'est pas inférieure à celle d'autres véhicules, selon Renault, car les frais de développement sont serrés au maximum.

La rentabilité du programme n'est pas inférieure à celle d'autres véhicules, selon Renault, car les frais de développement sont serrés au maximum.

Daimler va stopper ses relations commerciales avec l'Iran

On est toujours heureux quand on offre quelque chose et Dieter Zetsche, le président du directoire du groupe allemand Daimler peut être joyeux, le constructeur des Mercedes devrait pouvoir à nouveau verser un dividende à ses actionnaires car la direction du groupe prévoit un résultat d’exploitation supérieur à 2,3 milliards d’euros cette année: toutes les divisions du groupe Daimler revenant en territoire positif en 2010.

Exceptées les perspectives économiques et les prévisions de résultats, la conférence de presse organisée mercredi, a été l’occasion pour Dieter Zetsche d’annoncer le désengagement du groupe Daimler d’Iran alors que la République islamique est menacée de sanctions en raison de son programme nucléaire.

“A la lumière des développements politiques actuels, nous allons ajuster nos relations commerciales avec l’Iran, a affirmé Dieter Zetsche. Ce qui veut dire renoncer à nos 30% de participation dans Iranian Diesel Engine manufacturing, filiale du groupe iranien Khodro Diesel”.

Pour 2010 et dans le monde entier, Daimler prévoit une hausse de ses ventes en volume supérieure à celle de l’ensemble du marché. Les ventes de Mercedes ont déjà augmenté de près de 27% sur un an au premier trimestre.

Pour 2010 et dans le monde entier, Daimler prévoit une hausse de ses ventes en volume supérieure à celle de l’ensemble du marché. Les ventes de Mercedes ont déjà augmenté de près de 27% sur un an au premier trimestre.

Au cours de l’assemblée générale annuelle de Daimler mercredi, Dieter Zetsche s’est engagé à distribuer un dividende équivalent à 40% du bénéfice net du groupe au titre de 2010, alors qu’aucun dividende ne sera versé pour 2009, une première depuis 14 ans chez Daimler.

Source : EuroNews

samedi, avril 10, 2010

Les traders pétroliers cessent de fournir l'Iran en carburants

Le Monde du 12.03.10

L'effet sera limité. D'autres courtiers, chinois ou russes, sont prêts à prendre le relais.

Alors que la communauté internationale peine à se mettre d'accord sur une nouvelle série de sanctions contre l'Iran, les pressions des élus américains en vue de durcir la législation punissant les entreprises occidentales faisant affaire avec Téhéran font sentir leurs premiers effets.

Ainsi, les grandes sociétés internationales de négoce pétrolier refusent désormais de traiter avec la République islamique. De surcroît, le Lloyd's, la première Bourse d'assurance-réassurance au monde, a anticipé d'éventuelles sanctions supplémentaires des Etats-Unis. Reste que les milieux diplomatiques n'entretiennent pas trop d'illusions sur l'efficacité de ces initiatives pour forcer l'Iran à renoncer à son programme nucléaire.

Vitol, Glencore et Trafigura : ces trois sociétés privées suisses sont les principaux négociants indépendants de pétrole au monde. Leur rôle consiste à faire le lien entre l'offre et la demande de matières premières et à prendre tous les risques liés à l'instabilité de ces marchés. Leur pouvoir sur le marché parallèle des carburants est impressionnant. Or, bien qu'il soit l'un des principaux producteurs de pétrole brut au monde, l'Iran doit importer 40 % de ses besoins en produits raffinés en raison de la vétusté de ses installations.

La décision des principales maisons de courtage de boycotter Téhéran est guidée par des considérations à la fois politiques, économiques et d'image. Le retrait par le trio suisse des appels d'offres organisés par la NIOC, la compagnie nationale iranienne des hydrocarbures, répond aux pressions accrues du Congrès américain. En vertu de nouvelles sanctions à l'étude à Washington, toute société impliquée en Iran se verrait interdire l'accès aux commandes très lucratives du ministère américain de l'énergie pour approvisionner ses réserves stratégiques.

Arrière-pensées

Par ailleurs, les arrière-pensées de relations publiques ne sont pas absentes après une série de scandales qui ont terni l'image de ces négociants outre-Atlantique. Vitol a été la cible d'une enquête - sans suite - à propos de son rôle dans le scandale entourant le programme des Nations unies « pétrole contre nourriture » en Irak. Glencore, lui, a été fondé par des anciens collaborateurs du légendaire trader Marc Rich, qui avait acheté du pétrole à l'Iran entre 1979 et 1981 alors que le pays était frappé d'embargo. Envisageant de s'introduire en Bourse, cette enseigne espère surmonter les préventions des investisseurs institutionnels américains appelés à acheter ses futurs titres en donnant des gages de soutien à la politique iranienne de Washington.

A en croire la revue énergétique Platts, le raffineur indien Reliance Industries et Shell Trading ont également arrêté leurs ventes en Iran. Parallèlement, le Lloyd's a fait savoir qu'en cas de sanctions unilatérales des Etats-Unis, navires et cargaisons de brut comme de produits pétroliers raffinés à destination de Téhéran ne seront plus assurés.

De l'avis général, en pratique, l'effet de telles mesures de rétorsion sera très limité. En effet, l'arrêt par les sociétés de trading comme par les grandes compagnies pétrolières de l'approvisionnement en carburants peut-être facilement contourné. A Dubaï, base arrière de la République islamique, existe un réseau de petits courtiers internationaux, essentiellement chinois mais aussi russes, et d'opérateurs proche-orientaux prêts à prendre le relais. Ainsi, le trader koweïtien Independent Petroleum Group est-il soupçonné d'avoir récemment détourné de l'essence indienne vers l'Iran. Accusations que le groupe dément.

Par ailleurs, Pékin, qui soutient diplomatiquement l'Iran, dispose de moyens de pression sur le Lloyd's, très actif à Shanghaï depuis 2007.

Marc Roche

L'effet sera limité. D'autres courtiers, chinois ou russes, sont prêts à prendre le relais.

Alors que la communauté internationale peine à se mettre d'accord sur une nouvelle série de sanctions contre l'Iran, les pressions des élus américains en vue de durcir la législation punissant les entreprises occidentales faisant affaire avec Téhéran font sentir leurs premiers effets.

Ainsi, les grandes sociétés internationales de négoce pétrolier refusent désormais de traiter avec la République islamique. De surcroît, le Lloyd's, la première Bourse d'assurance-réassurance au monde, a anticipé d'éventuelles sanctions supplémentaires des Etats-Unis. Reste que les milieux diplomatiques n'entretiennent pas trop d'illusions sur l'efficacité de ces initiatives pour forcer l'Iran à renoncer à son programme nucléaire.

Vitol, Glencore et Trafigura : ces trois sociétés privées suisses sont les principaux négociants indépendants de pétrole au monde. Leur rôle consiste à faire le lien entre l'offre et la demande de matières premières et à prendre tous les risques liés à l'instabilité de ces marchés. Leur pouvoir sur le marché parallèle des carburants est impressionnant. Or, bien qu'il soit l'un des principaux producteurs de pétrole brut au monde, l'Iran doit importer 40 % de ses besoins en produits raffinés en raison de la vétusté de ses installations.

La décision des principales maisons de courtage de boycotter Téhéran est guidée par des considérations à la fois politiques, économiques et d'image. Le retrait par le trio suisse des appels d'offres organisés par la NIOC, la compagnie nationale iranienne des hydrocarbures, répond aux pressions accrues du Congrès américain. En vertu de nouvelles sanctions à l'étude à Washington, toute société impliquée en Iran se verrait interdire l'accès aux commandes très lucratives du ministère américain de l'énergie pour approvisionner ses réserves stratégiques.

Arrière-pensées

Par ailleurs, les arrière-pensées de relations publiques ne sont pas absentes après une série de scandales qui ont terni l'image de ces négociants outre-Atlantique. Vitol a été la cible d'une enquête - sans suite - à propos de son rôle dans le scandale entourant le programme des Nations unies « pétrole contre nourriture » en Irak. Glencore, lui, a été fondé par des anciens collaborateurs du légendaire trader Marc Rich, qui avait acheté du pétrole à l'Iran entre 1979 et 1981 alors que le pays était frappé d'embargo. Envisageant de s'introduire en Bourse, cette enseigne espère surmonter les préventions des investisseurs institutionnels américains appelés à acheter ses futurs titres en donnant des gages de soutien à la politique iranienne de Washington.

A en croire la revue énergétique Platts, le raffineur indien Reliance Industries et Shell Trading ont également arrêté leurs ventes en Iran. Parallèlement, le Lloyd's a fait savoir qu'en cas de sanctions unilatérales des Etats-Unis, navires et cargaisons de brut comme de produits pétroliers raffinés à destination de Téhéran ne seront plus assurés.

De l'avis général, en pratique, l'effet de telles mesures de rétorsion sera très limité. En effet, l'arrêt par les sociétés de trading comme par les grandes compagnies pétrolières de l'approvisionnement en carburants peut-être facilement contourné. A Dubaï, base arrière de la République islamique, existe un réseau de petits courtiers internationaux, essentiellement chinois mais aussi russes, et d'opérateurs proche-orientaux prêts à prendre le relais. Ainsi, le trader koweïtien Independent Petroleum Group est-il soupçonné d'avoir récemment détourné de l'essence indienne vers l'Iran. Accusations que le groupe dément.

Par ailleurs, Pékin, qui soutient diplomatiquement l'Iran, dispose de moyens de pression sur le Lloyd's, très actif à Shanghaï depuis 2007.

Marc Roche

mercredi, mars 17, 2010

Norouz, le nouvel an iranien, le 20 mars

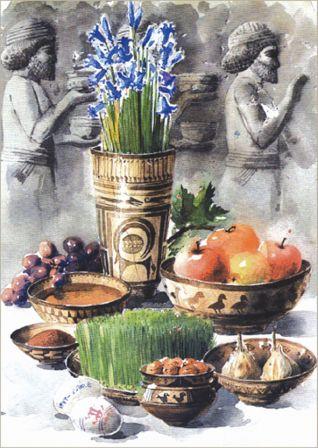

La tradition de la nappe aux sept sin

A l’occasion du nouvel an iranien ou Norouz, dans toutes les villes et dans tous les villages, les Iraniens installent une nappe où sont placés différents objets. C’est autour de cette nappe ornée d’objets d’utilité courante que sont accueillis les nombreux visiteurs reçus lors de la nouvelle année. A l’époque des Sassanides, on y disposait du pain et sept sortes de féculents et haricots, symboles de la nourriture et de la vie. La coutume du Haft sin (sept " sin ") consiste donc à orner une nappe de sept objets dont le nom commence par la lettre "Sin" ( S ) en iranien ; tout en sachant que parfois on en dispose un nombre plus important et que leur nom ne commence pas toujours par la même lettre. En outre, certaines régions d’Iran comme le Kurdistan ou les régions centrales de l’Iran n’ont pas cette coutume, qui est remplacée par l’usage de sortes de feux d’artifices et de lampions.Les régions qui ont adopté cette coutume étalent une nappe où sont disposées des pommes, du vinaigre, de l’ail, du sumac, des fruits du sorbier, des herbes odorantes, une crème faite à partir de germes de blé, de l’encens, des fleurs de printemps, des sucreries, du pain, des graines noires, des écus, et d’autres objets ou ingrédients dont le nom commence par la lettre "sin" en iranien, sans que cela ne renvoie à une quelconque philosophie ou tradition particulière.

- Le Haft Sin

La nappe qui est installée la veille du jour de l’an ou le jour même est souvent blanche, ornée d’un grand miroir -symbole du caractère infini du monde -, entouré de bougies qui scintillent durant toute la fête.

Des œufs peints, symboles de la fertilité et de la création de l’homme, sont placés en haut du miroir devant lequel on jette une poignée de grains de blé qui symbolisent la nourriture. Le pain symbolise quant à lui l’abondance. En outre, on met dans une carafe d’eau parfumée à l’eau de rose, des feuilles de grenadier et une orange pour représenter la terre dans l’espace, à coté d’un bol de terre cuite tout neuf.

Dans certaines régions, à côté du miroir et des bougies, on place des pots d’encens colorés, un bocal de poissons rouges, symboles des revenus licites, et un Coran accompagné d’une image pieuse qui représente l’Imam Ali. Un pot de sucre est également placé sur la nappe pour assurer le bonheur des membres de la famille. Les bouquets de fleurs, le lait, le yaourt, le fromage, les fruits et quelques pièces dorées décorent la nappe.

Les fruits, les pistaches et les gâteaux qui seront servis aux invités sont placés sur la nappe avec cette finesse et ce goût très particuliers aux Iraniens.

La porte de la pièce reste fermée jusqu’au moment précis où s’opère le changement d’année.

Le nouvel an iranien et l’ensemble des coutumes qui s’y rattachent est une tradition très ancienne qui remonte à l’antiquité. Ces fêtes exceptionnelles et parmi les plus anciennes dans le monde sont restées vivantes dans l’Histoire. L’historien Hérodote avait déjà décrit ces fêtes grandioses à l’époque des rois de Shush et de Persépolis, de la dynastie des Achéménides. Des scènes de la fête de Norouz sont également visibles sur les murs des deux escaliers à l’est et au nord de l’esplanade du palais d’Apadana.

A Persépolis, où Darius Ier recevait les représentants étrangers des Etats soumis à son pouvoir, des bas reliefs gravés sur la pierre datant de l’époque des Achéménides montrent les représentants des différentes régions et des pays alliés dans leurs vêtements traditionnels apportant des cadeaux et des produits agricoles ou de l’artisanat au roi. Ces bas reliefs montrent vingt trois groupes conduits par un chef qui devait être une des personnalités importantes de leur peuple et qui est invité par des serviteurs perses à se rendre au salon des invités.

L’écrivain et philosophe grec Xénophon raconte que les visites à l’occasion du nouvel an et les échanges de cadeaux devinrent une coutume à l’époque de Korush.

Ainsi, cette coutume qui existe encore de nos jours remonterait à plus de 2500 ans.

Abou Reyhân Birûni, grand savant iranien du XIe siècle, écrit dans son livre Al-Tahfim : "Norouz est le premier jour du mois de Farvardin, c’est pour cette raison qu’on l’a appelé le nouveau jour, à cause de sa coïncidence avec le premier jour du printemps et de l’année. On dédie ce jour à Jamshid qui aurait ordonné que l’on fête cette journée en se parant de nouveaux vêtements et ce nom est resté vivant jusqu’à aujourd’hui."

De même, Ebn Balghi souligne dans ses Lettres persanes que "Jamshid ordonna que les rois et les invités du monde se rassemblent dans la ville d’Estakhr pour rendre hommage au roi, assis sur son trône et vêtu d’habits neufs, aux fêtes du nouvel an".

Tous se rendirent à cette fête, attendant le moment où le soleil atteindrait l’équinoxe du printemps. C’est alors qu’il s’assit sur le trône pour prononcer un discours où il remercia Dieu de ses bienfaits envers lui et déclara qu’en remerciement de ces grâces, il se faisait un devoir d’être au service de l’humanité et d’étendre la justice et le bien au sein de tous ses territoires.

Après son discours, les invités lui présentèrent leurs vœux et fêtèrent ce jour qui était le premier jour du mois de Farvardin et qui devint une fête pour tous.

Il existe cependant des incertitudes quant à l’origine et l’attribution de cette fête à Jamshid, qui semble davantage être un personnage de légende cité par l’Avesta sous le nom de " Jam ".

Les Hindous de l’Antiquité avaient aussi un dieu du même nom avant que les Aryens ne se séparent en deux groupes, celui des Hindous et des Iraniens et avant leur émigration vers les terres de l’Inde et de l’Iran.

Si Jam vivait à cette époque, il ne s’était jamais rendu en Perse ni dans la ville d’Estakhr qui n’existait même pas à l’époque et qui n’était autre que la ville de Persépolis, fondée par Darius le Grand, nommée Pârs-shahr, dont le nom, traduit en grec, devint Persépolis.

Il semble qu’il y ait eu des confusions sur les origines de la ville de Persépolis et sur l’apparition de Jamshid sur le trône le jour de Norouz, avec l’époque de Darius le Grand et d’autres rois achéménides ; confusions qui ont contribué à la création de cette légende.

Jamshid n’était pas le prince héritier du trône et l’Avesta ne fait aucunement mention de la création du Norouz par Jamshid.

Dans l’ancien texte religieux hindou, le Vedaha, le nom composé "Jam-shid" apparaît, mais aucune allusion n’est faite qui correspondrait aux idées que les historiens iraniens se sont faites sur ce personnage, à l’époque des Sassanides et par la suite.

Malgré ces nombreuses controverses, il semble cependant que cette fête ait existé chez les Iraniens avant que les Achéménides n’arrivent au pouvoir. Cette fête s’enracinerait dans les anciennes croyances religieuses aryennes, environ 2000 ans avant J.-C., et même avant l’apparition de Zoroastre.

Le terme "fête" qui, dans l’Avesta, apparaît sous la forme "isna" et en sanskrit sous la forme "ijna", a le sens d’adoration. Les cérémonies de Norouz, à l’origine, étaient donc des cérémonies religieuses, selon une croyance des Iraniens de l’Antiquité qui pensaient que les esprits des morts descendaient cinq fois du ciel après le mois d’Esfand pour rendre visite à leur famille et à leurs proches. La maison devait donc être propre, il fallait aider les pauvres, oublier les difficultés et être gai pour faire plaisir aux esprits pendant leur courte visite, avant qu’ils ne rejoignent leur demeure éternelle.

Une autre coutume du Norouz apparue à l’époque des Sassanides est de faire germer sept grains. Cela peut être du blé, de l’avoine, des fèves, du mil, du riz, du maïs, des haricots ou des pois chiche ; et les graines qui poussaient le mieux annonçaient la meilleure des récoltes.

Hafez Basri, au Xe siècle, écrivait ainsi dans son livre Al mahâsin wa-l-addâd : "Le matin du jour de Norouz, à l’instant que les astronomes avaient prévu et annoncé comme marquant le début de la nouvelle année, le messager du Norouz, à cheval ou sur un âne, parcourait les rues et les ruelles en annonçant la grande nouvelle. Les habitants sortaient alors de leur demeure pour s’offrir des gâteaux et des sucreries en s’aspergeant d’eau".

La coutume des gâteaux remonte à des centaines d’années tout comme d’autres coutumes qui sont restées vivantes depuis les époques les plus reculées et qui font de cette fête une exception dans l’histoire des fêtes du monde.

Une des raisons de sa persistance est peut-être l’époque même où elle se déroule, au début du printemps, lorsque les jours et les nuits sont égaux et où la nature se réveille de son long sommeil hivernal, avec son cortège de bourgeons et de fleurs.Norouz est en fait la célébration de la nature qui abandonne sa parure de neige pour se revêtir de sa belle robe de verdure.

Le vert et la verdure sont des symboles importants de Norouz, et en cette occasion, une assiette où l’on a fait pousser de l’herbe est déposée sur la nappe des sept sin. On fait germer les graines dès le début du mois d’Esfand, un mois avant le Norouz, dans des assiettes ou des bols.

La coutume à l’époque des rois de Perse était de construire douze colonnes de pierres sur lesquelles était plantées douze graines. Le sixième jour de Norouz, à la fin de la fête, les jeunes pousses étaient éparpillées au vent lors d’une cérémonie spéciale. Dans les villages du centre de l’Iran, des niches ou sept trous étaient creusés dans les maisons ou dans les murs de la cour pour y planter les graines, comme c’est la coutume dans la ville de Khur.

L’achat de nouveaux vêtements fait également partie des coutumes de Norouz et de ce fait, les marchands de tissu des villes et villages sont mobilisés un mois à l’avance en vue de faire face à la demande.

Les nettoyages de printemps sont aussi au programme et commencent au début du mois d’Esfand. A cette occasion, tous sont mobilisés : femmes, hommes et enfants. Les parpaings des maisons rurales sont remis à neuf, comme en Azerbaïdjan, et les demeures sont parfois repeintes dans d’autres régions. Les vieilles choses sont jetées pour faire place à des objets neufs. Les tapis, les Gilim et les rideaux, sont lavés et les marmites de cuivre sont reblanchies. Tout doit être terminé avant le dernier mercredi de l’année.

Que mange-t-on le jour de Norouz ? Quelques jours avant la fête, les mères de famille et les pâtissiers se mettent au travail. Les œufs sont peints ou cuits dans des eaux colorées à l’oignon et seront offerts aux petits le jour des cérémonies. Une pâte de germes de blé est cuite spécialement ce jour-là. A Khukh, elle était auparavant si importante qu’elle symbolisait la force du maître de maison ; l’absence de ce "Samanou" le jour de Norouz représentant un danger réel pour la vie du père.

Les habitants de la région de Sistan ont trois sortes de gâteaux et de repas, dont des gâteaux de raisins secs, de farine de pois chiche, de dattes, d’abricots séchés, de farine de riz et des sortes de meringues parfumées d’épices et remplies de pâte de lentilles et de radis.

Les chants populaires de Norouz évoquent les sentiments des Iraniens au retour du printemps et sont aussi une occasion d’enseignement religieux. En effet, la perspicacité et l’art des poètes ne se limitent pas aux jours de joie de Norouz mais aussi aux cérémonies de Moharam, avec lesquelles coïncident parfois les fêtes deNorouz du calendrier solaire. Au sein de nombreux villages et villes d’Iran, les chanteurs passent devant les maisons pour annoncer l’événement quelques jours avant la fête. Trois ou quatre chanteurs se regroupent pour célébrer cette grande fête en louant le propriétaire de la maison, pour être ensuite accompagnés et repris par un chœur de voisins.

Des cortèges de marionnettes accompagnés de chants annoncent le printemps et le réveil de la nature aux habitants d’Ardabil, de Meskin Shahr et d’autres villes d’Azerbaïdjan.

"Le printemps arrive, qu’il soit le bienvenu,Les chanteurs annoncent la croissance des troupeaux, le reverdissement des pâturages, le gonflement des rivières, la profusion des laitages et les transhumances. Un des chanteurs a l’honneur d’être le solo et est accompagné d’un chœur qui reprend les refrains. Parfois, c’est tout le groupe qui entonne ces chants printaniers.

Bonne fête et bonne année !

Félicitations pour ce jour, ce mois et cette année !

L’hiver nous quitte et fait place au printemps,

Félicitations pour ce jour, ce mois et cette année !

Si l’hiver vous était pénible, les neiges ont fondu et la terre s’est revêtue de sa nouvelle parure.

Les oiseaux chantent et font leur nid sur les branches,

Félicitations pour ce jour, ce mois et cette année !

Il y a longtemps, à l’époque des Maktab Khâneh, sorte d’école religieuse où étudiaient les enfants et les jeunes, l’instituteur du Maktab, chaque année avant les fêtes, lisait des poèmes sur Norouz accompagné par les enfants qui les chantaient pour leurs parents et les membres de leur famille, et récoltaient des présents pour leur maître.

Les chants traditionnels étaient humoristiques et pleins de sens. A l’époque des Qâdjârs, Mazâlem composa les fameuses chansons turques et les habitants de Gilan, qui ont un goût prononcé pour l’humour, avaient fait des brigades saoudiennes qui avaient été engagées pour faire régner l’ordre à l’époque d’Ahmad Shâh, le sujet de leur chanson du nouvel an et un prétexte pour exprimer leurs revendications politiques et sociales.

Après la révolte de Mirzâ Kuchak Khân, dans les forêts de Gilan, les chansons du nouvel an sont devenues porteuses de messages de liberté et de victoire pour les habitants d’Azerbaïdjan.

"Hâji Firouz" ou "l’Oncle Norouz" est un personnage qui apparaît au nouvel an. Vêtu de rouge, sa figure est noircie à la suie et il chante au son d’un tambourin dans un style clownesque pour recevoir quelques pièces en guise d’étrennes.

Dans les autres villes d’Iran, comme à Semnân, le païen Hâji Firouz a disparu des villes de cette région et le Norouz est l’occasion pour les membres de la famille de se rassembler autour de la nappe pour réciter des prières spéciales, puis les anciens de la famille sortent pour amener de l’eau et les herbes.

A Shâhroud, la coutume des chanteurs n’existe pas, mais les chanteurs des villages voisins se rassemblent dans les villes pour célébrer en chœur l’instant du nouvel an et sont accueillis par les habitants qui leur offrent des boissons et des sucreries.

Dans la région de Fârs, la fête de Norouz a une grande importance, car elle est non seulement une des plus anciennes traditions remontant à l’antiquité et une fête nationale, mais elle est aussi le symbole du renouveau et de l’éclosion de la nature.

Une quinzaine de jours avant la fête, les habitants de la région se lancent à la recherche de tenues nouvelles pour eux et leurs enfants et s’activent au grand nettoyage de printemps et à la cuisson des pâtisseries de la fête.

A Tuyserkan, les membres de la famille et les petits-enfants se rassemblent autour de la nappe pour réciter des prières. Personne ne part en voyage car cela serait une façon de fuir les visites du nouvel an. Pour cette raison, ceux qui sont en voyage reviennent le plus vite possible aux côtés de leur famille à l’instant de l’équinoxe.

Les gens qui n’avaient pas les moyens de s’offrir des nouveaux habits lavaient leurs vieux vêtements pour la fête, tout en accompagnant les anciens dans leurs prières pour une année meilleure et plus prospère. La façon de passer cet instant crucial présageait l’année à venir, il valait mieux sourire à la nouvelle année en agitant des écus dont le cliquetis repousserait la pauvreté durant la nouvelle année !

Suivaient les embrassades, les félicitations, les vœux et surtout les cadeaux pour les petits. Puis c’était le tour des visites aux parents et aux grands-parents, aux autres membres de la famille, aux voisins et aux amis. Les visites des femmes de Tuyserkan, près de Hamadan, duraient parfois des mois. Une des autres coutumes de Tuyserkan est le spectacle du couple de bergers qui parcourait les villages avec leur bâton, au son de la flûte et du tambourin et accompagnés par une foule d’enfants. Le vêtement du berger était de feutre, orné de clochettes, avec seulement trois trous pour les yeux et le nez. La bergère portait sur ses vêtements une jupe courte fortement plissée et colorée de coton qu’elle faisait tourner.

Ils entraient dans chaque maison dont la porte était ouverte, généralement celle des personnes fortunées, et présentaient leur spectacle de danse et de rires dans la cour intérieure, avant de recevoir du propriétaire des cadeaux ou des étrennes. Cette coutume existe encore dans certaines régions pour annoncer l’arrivée du printemps.

Tous les Iraniens en général tiennent à cette fête qui leur rappelle leurs meilleurs souvenirs d’enfance et qui accompagne l’arrivée du printemps.

Source : http://www.teheran.ir/, mensuel culturel iranien en langue française

jeudi, février 18, 2010

Loi interdisant le retrait de plus de 15.000 dollars de liquidités par jour des banques iraniennes

Les sanctions bancaires américaines ont détraqué l’économie iranienne basée sur l’investissement étranger ou l’import-export. En l’absence de ce vrai carburant qui l’a fait tourner pendant 30 ans, rien ne va plus : les dettes s’accumulent, les banques vont à la faillite. S’attendant au pire, le gouvernement iranien a diffusé en janvier 2010 quelques bilans plus réalistes en ce sens pour préparer ses partenaires intérieurs, des annonces qui ont semé la panique, provoquant une réaction en chaîne aux effets inattendus.

Qu’arrive-t-il quand vous être un riche commerçant dans un pays victime de sanctions et que d’un coup l’Etat affirme que votre banque ainsi que toutes les banques du pays risquent de s’effondrer ? Vous retirez vos investissements en monnaie nationale pour les convertir en or ou en une monnaie fiable comme le dollar ou l’euro.

Depuis peu, le gouvernement a strictement interdit en Iran de retirer plus de 15 millions de tomans de liquidités (convertibles en 15.000 $) de son compte bancaire par jour ! Le gouvernement a même pensé aux petits malins qui chercheraient à contourner le système avec la création de plusieurs comptes bancaires ou des emplois fictifs en annonçant que tout virement doit désormais transiter par un logiciel bancaire commun mis en place par la Banque Centrale. Le contrevenant sera accusé de blanchiment d’argent et en conséquence non seulement il se verra confisquer ses avoirs, mais il sera aussi contraint de payer une amende équivalente à ¼ de ses revenus illicites (amende prélevée par la vente forcée de ses biens). Il sera également placé sous mandat d’arrêt international.

Suite aux mécontentements manifestés par les Bazaris et l'intelligentsia riche du pays, le gouvernement a annoncé l’adoption inattendue et sans débat d’une loi autorisant la création de banques étrangères en Iran, banques aux « capitaux indo-arabo-européens ».

Cette loi vient réconforter les milieux d'affaires iraniens et principalement les Bazaris (à l'origine de la Révolution islamique de 1979 et soutien nécessaire du régime en place).

Cela dit, les banques étrangères appliquent des vrais taux de change et en conséquence, les riches milieux d'affaires iraniens verront leur fortune se diviser par 7, le taux de change préférentiel décidé par le gouvernement pour préserver le soutien du Bazar étant 7 fois moins élevé que le taux réel.

Au-delà du désagrément engendré par cette division des fortunes, ce genre de création bancaire reste impossible tant que les sanctions financières américaines seront en vigueur, c’est-à-dire tant que les plus hautes instances du régime refuseront, contre l’avis de leurs anciens alliés Bazaris, d’accepter la main tendue par le président américain. Le gouvernement a fait une promesse conciliante qu’il ne peut pas tenir.

C’est une révolution en soi car durant les 180 dernières années de l'histoire iranienne, le clergé et le Bazar n’ont toujours fait qu’un ! Le clergé a même prospéré grâce à cette unité. Leur rupture annonce des bouleversements pour l’un et pour l’autre, mais aussi pour la société iranienne.

Qu’arrive-t-il quand vous être un riche commerçant dans un pays victime de sanctions et que d’un coup l’Etat affirme que votre banque ainsi que toutes les banques du pays risquent de s’effondrer ? Vous retirez vos investissements en monnaie nationale pour les convertir en or ou en une monnaie fiable comme le dollar ou l’euro.

Depuis peu, le gouvernement a strictement interdit en Iran de retirer plus de 15 millions de tomans de liquidités (convertibles en 15.000 $) de son compte bancaire par jour ! Le gouvernement a même pensé aux petits malins qui chercheraient à contourner le système avec la création de plusieurs comptes bancaires ou des emplois fictifs en annonçant que tout virement doit désormais transiter par un logiciel bancaire commun mis en place par la Banque Centrale. Le contrevenant sera accusé de blanchiment d’argent et en conséquence non seulement il se verra confisquer ses avoirs, mais il sera aussi contraint de payer une amende équivalente à ¼ de ses revenus illicites (amende prélevée par la vente forcée de ses biens). Il sera également placé sous mandat d’arrêt international.

Suite aux mécontentements manifestés par les Bazaris et l'intelligentsia riche du pays, le gouvernement a annoncé l’adoption inattendue et sans débat d’une loi autorisant la création de banques étrangères en Iran, banques aux « capitaux indo-arabo-européens ».

Cette loi vient réconforter les milieux d'affaires iraniens et principalement les Bazaris (à l'origine de la Révolution islamique de 1979 et soutien nécessaire du régime en place).

Cela dit, les banques étrangères appliquent des vrais taux de change et en conséquence, les riches milieux d'affaires iraniens verront leur fortune se diviser par 7, le taux de change préférentiel décidé par le gouvernement pour préserver le soutien du Bazar étant 7 fois moins élevé que le taux réel.

Au-delà du désagrément engendré par cette division des fortunes, ce genre de création bancaire reste impossible tant que les sanctions financières américaines seront en vigueur, c’est-à-dire tant que les plus hautes instances du régime refuseront, contre l’avis de leurs anciens alliés Bazaris, d’accepter la main tendue par le président américain. Le gouvernement a fait une promesse conciliante qu’il ne peut pas tenir.

C’est une révolution en soi car durant les 180 dernières années de l'histoire iranienne, le clergé et le Bazar n’ont toujours fait qu’un ! Le clergé a même prospéré grâce à cette unité. Leur rupture annonce des bouleversements pour l’un et pour l’autre, mais aussi pour la société iranienne.

samedi, février 13, 2010

L'Iran est candidat pour siéger au Conseil des droits de l'homme de l'ONU

Source : Le Monde du 13 février 2010

L'Iran sera-t-il bientôt membre du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ? Engagée dans une spirale de répression toujours plus intense, la République islamique est candidate pour siéger, en juin, au sein de l'organe chargé de promouvoir la défense des droits humains et d'émettre des recommandations sur les violations. Hasard du calendrier, Téhéran sera soumis, lundi 15 février, devant ce même Conseil, à l'"examen périodique universel" (EPU), mécanisme censé passer au crible les manquements en matière de droits de l'homme des Etats membres de l'ONU.

"Le Conseil des droits de l'homme n'a pas été créé pour être le club des Etats vertueux, mais si l'Iran en devient membre, ce sera un signal désastreux", explique un diplomate occidental, confirmant qu'une bataille en coulisses a bien commencé pour contrer ce scénario. En mai, l'Assemblée générale de l'ONU, à New York, votera pour le renouvellement d'une quinzaine de sièges au sein du Conseil, qui compte 47 pays membres, répartis dans cinq groupes régionaux.

A ce jour, au sein du groupe régional asiatique, cinq candidats pour quatre postes sont en lice. Aux côtés de l'Iran, figurent le Qatar, la Malaisie, la Thaïlande et les Maldives. Au cas où l'un des postulants se retirerait, l'Iran pourrait être élu de manière quasiment automatique. "Nous ferons tout, dans ce cas, pour susciter une autre candidature", explique le même diplomate, rappelant qu'en 2007, les Occidentaux s'étaient mobilisés pour barrer la route à la Biélorussie. La Bosnie, candidate tardive, a finalement été élue.

Mais le cas de l'Iran, qui a "une surface diplomatique plus grande", comme l'explique un observateur, est plus complexe. Déjà, des rumeurs font état de pressions sur l'un des quatre autres candidats du groupe asiatique, afin de laisser la voie libre à Téhéran.

Outre l'énormité et l'intensité de la répression actuelle, la République islamique fait partie des pays qui, chaque année, sont épinglés par l'ONU dans une résolution concernant la situation des droits humains, comme la Birmanie et la Corée du Nord. Enfin, depuis 2005, le pays a fermé ses portes à tous les rapporteurs de l'ONU.

L'examen périodique universel auquel Téhéran se soumettra lundi n'en sera suivi qu'avec plus d'attention. "C'est un test. Si les Iraniens refusent toutes les recommandations, on pourra d'autant mieux arguer que leur candidature au Conseil des droits de l'homme est surréaliste", avance un diplomate européen.

Les préparatifs de cet exercice sont fébriles. Une vaste délégation iranienne a atterri à Genève avec, à sa tête, Mohamad Larijani, le frère d'Ali Larijani, l'actuel président du Parlement. Dans son sillage, des dizaines de membres de fausses ONG iraniennes - les Governmental Non-Governmental Organizations - ont été accréditées. C'est le cas d'ODVV, censée défendre les victimes de la violence et dirigée par un ancien chef des services de renseignements.

Vendredi 12 février, Amnesty International et la FIDH avaient, eux, invité Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix, pour faire entendre la voix de l'opposition. Mme Ebadi a appelé à la création d'un poste de rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en Iran. L'avocate Shadi Sadr, spécialisée dans la défense des femmes, a raconté sa détention dans une prison de Téhéran au lendemain des élections de juillet 2009.

Lundi, la séance d'examen se déroulera ainsi : l'Iran exposera ses "progrès" en matière de droits de l'homme. Puis un "dialogue interactif " s'engagera dans la salle, les Etats étant autorisés à poser des questions et faire des recommandations.

Agathe Duparc

L'Iran sera-t-il bientôt membre du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ? Engagée dans une spirale de répression toujours plus intense, la République islamique est candidate pour siéger, en juin, au sein de l'organe chargé de promouvoir la défense des droits humains et d'émettre des recommandations sur les violations. Hasard du calendrier, Téhéran sera soumis, lundi 15 février, devant ce même Conseil, à l'"examen périodique universel" (EPU), mécanisme censé passer au crible les manquements en matière de droits de l'homme des Etats membres de l'ONU.

"Le Conseil des droits de l'homme n'a pas été créé pour être le club des Etats vertueux, mais si l'Iran en devient membre, ce sera un signal désastreux", explique un diplomate occidental, confirmant qu'une bataille en coulisses a bien commencé pour contrer ce scénario. En mai, l'Assemblée générale de l'ONU, à New York, votera pour le renouvellement d'une quinzaine de sièges au sein du Conseil, qui compte 47 pays membres, répartis dans cinq groupes régionaux.

A ce jour, au sein du groupe régional asiatique, cinq candidats pour quatre postes sont en lice. Aux côtés de l'Iran, figurent le Qatar, la Malaisie, la Thaïlande et les Maldives. Au cas où l'un des postulants se retirerait, l'Iran pourrait être élu de manière quasiment automatique. "Nous ferons tout, dans ce cas, pour susciter une autre candidature", explique le même diplomate, rappelant qu'en 2007, les Occidentaux s'étaient mobilisés pour barrer la route à la Biélorussie. La Bosnie, candidate tardive, a finalement été élue.

Mais le cas de l'Iran, qui a "une surface diplomatique plus grande", comme l'explique un observateur, est plus complexe. Déjà, des rumeurs font état de pressions sur l'un des quatre autres candidats du groupe asiatique, afin de laisser la voie libre à Téhéran.

Outre l'énormité et l'intensité de la répression actuelle, la République islamique fait partie des pays qui, chaque année, sont épinglés par l'ONU dans une résolution concernant la situation des droits humains, comme la Birmanie et la Corée du Nord. Enfin, depuis 2005, le pays a fermé ses portes à tous les rapporteurs de l'ONU.

L'examen périodique universel auquel Téhéran se soumettra lundi n'en sera suivi qu'avec plus d'attention. "C'est un test. Si les Iraniens refusent toutes les recommandations, on pourra d'autant mieux arguer que leur candidature au Conseil des droits de l'homme est surréaliste", avance un diplomate européen.

Les préparatifs de cet exercice sont fébriles. Une vaste délégation iranienne a atterri à Genève avec, à sa tête, Mohamad Larijani, le frère d'Ali Larijani, l'actuel président du Parlement. Dans son sillage, des dizaines de membres de fausses ONG iraniennes - les Governmental Non-Governmental Organizations - ont été accréditées. C'est le cas d'ODVV, censée défendre les victimes de la violence et dirigée par un ancien chef des services de renseignements.

Vendredi 12 février, Amnesty International et la FIDH avaient, eux, invité Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix, pour faire entendre la voix de l'opposition. Mme Ebadi a appelé à la création d'un poste de rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en Iran. L'avocate Shadi Sadr, spécialisée dans la défense des femmes, a raconté sa détention dans une prison de Téhéran au lendemain des élections de juillet 2009.

Lundi, la séance d'examen se déroulera ainsi : l'Iran exposera ses "progrès" en matière de droits de l'homme. Puis un "dialogue interactif " s'engagera dans la salle, les Etats étant autorisés à poser des questions et faire des recommandations.

Agathe Duparc

samedi, janvier 16, 2010

2010 et le défi iranien

2010 et le défi iranien

Les échos du 04/01/10

Par Dominique MOÏSI, Conseiller spécial à l'IFRI

La première décennie de notre nouveau siècle se termine. Sur le plan géopolitique quels seront les événements et les évolutions les plus remarquables de l'année 2010 ? Sera-t-elle l'année de « la nouvelle révolution iranienne » ? L'année du « vrai retour » d'une Amérique qui, ayant dépassé avec succès le défi que constituait la réforme de son système de santé, peut enfin se projeter dans le monde avec confiance et détermination ? L'année de l'entrée dans un monde devenu pleinement multipolaire et où les puissances émergentes derrière la Chine acceptent enfin de prendre toutes les responsabilités qui désormais leur incombent ? L'année où l'Europe apprendra à harmoniser ses poli tiques avec les institutions dont elle dispose désormais, en particulier ses nouveaux instruments diplomatiques ?

De 2001 à 2007, de la chute des tours de Manhattan aux premiers frémissements de ce qui allait devenir la plus importante crise financière et économique depuis les années 1930, il existait comme un divorce entre les évolutions économiques et géopoli tiques. Les spécialistes de géopolitique apparaissaient comme des Cassandre et leur pessimisme, justifié, contrastait avec l'optimisme, sans doute excessif, de leurs collègues économistes. De 2007 à 2009, par étapes, les inquiétudes des économistes ont rejoint et même pendant de brefs instants largement dépassé les prévisions pessimistes des géopoliticiens. En 2010, ne va-t-on pas retrouver un divorce classique entre des économistes fondamentalement optimistes -« le pire est derrière nous » - et des spécialistes de géopolitique fondamentalement pessimistes -« le pire est devant nous » ? En 2008-2009, le pire a clairement été évité au moins sur le plan financier. Pendant cette même période, les progrès réalisés sur le plan géopoli tique n'ont-ils pas été marginaux par rapport aux aggravations constatées du Pakistan à l'Afghanistan, du réchauffement climatique devenu problème de sécurité au durcissement de la Russie, sinon de la Chine…

La crise iranienne en ce début d'année 2010 apparaît comme mûre, si l'on veut dire par là qu'elle est prête à entrer dans une phase nouvelle et imprévisible. N'y a-t-il pas comme le début d'une guerre civile larvée entre deux camps qui regroupent leurs forces ? L'affaiblissement du régime à l'intérieur, qui est indéniable depuis la confiscation des élections de juin 2009, s'accompagne de son durcissement à l'extérieur, qui se caractérise par un comportement de plus en plus irrationnel du régime en place. Nous ne sommes plus face aux finasseries de la diplomatie du bazar, mais face à l'imprévisibilité d'un régime aux abois. Devant cette situation, quel doit être le comportement de la communauté internationale ? Doit-elle attendre avec patience que le régime s'effondre de lui-même, convaincu qu'il n'en a plus pour très longtemps ? Il y a des dérives fascistes dans le régime iranien actuel, avec néanmoins une différence majeure avec l'Italie de Mussolini. Ce n'est pas le monde extérieur qui humilie la majorité des Iraniens, c'est le régime qui les domine avec son mélange de plus en plus intolérable de vulgarité et de brutalité. La « communauté internationale » doit-elle à l'inverse durcir le ton, pratiquer une politique de sanctions toujours plus dures, en disant bien au peuple iranien -et c'est difficile -que les sanctions visent le régime et non eux-mêmes, que nous sommes derrière eux et que leur souffrance est la nôtre ? Un discours peut-être impossible à tenir en ces termes, compte tenu de l'état des relations entre le monde occidental et l'Islam, et un discours qui ne correspond ni sur le fond ni sur la forme aux politiques privilégiées aujourd'hui par les Russes et les Chinois.

En réalité l'Amérique de l'après-réforme du système de santé, l'Europe de l'après-Lisbonne, la Chine de l'après-Copenhague, sans parler de l'Inde et de la Russie, se trouvent toutes confrontées au défi iranien. Comment renforcer l'opposition, affaiblir le régime et éloigner le calendrier d'un Iran nucléaire… et tout cela en évitant le recours pur et simple à la force militaire, une intervention qui risquerait de ressouder la population derrière le régime en place ? Bref, la quadrature du cercle, mais aussi le premier test d'un monde multipolaire qui doit inventer de nouvelles règles du jeu pour faire face au défi iranien.

Les échos du 04/01/10

Par Dominique MOÏSI, Conseiller spécial à l'IFRI

La première décennie de notre nouveau siècle se termine. Sur le plan géopolitique quels seront les événements et les évolutions les plus remarquables de l'année 2010 ? Sera-t-elle l'année de « la nouvelle révolution iranienne » ? L'année du « vrai retour » d'une Amérique qui, ayant dépassé avec succès le défi que constituait la réforme de son système de santé, peut enfin se projeter dans le monde avec confiance et détermination ? L'année de l'entrée dans un monde devenu pleinement multipolaire et où les puissances émergentes derrière la Chine acceptent enfin de prendre toutes les responsabilités qui désormais leur incombent ? L'année où l'Europe apprendra à harmoniser ses poli tiques avec les institutions dont elle dispose désormais, en particulier ses nouveaux instruments diplomatiques ?